以医者之心教书,以师者之心育人——记江西中医药大学第九届、第十届“教学标兵”刘玉玲

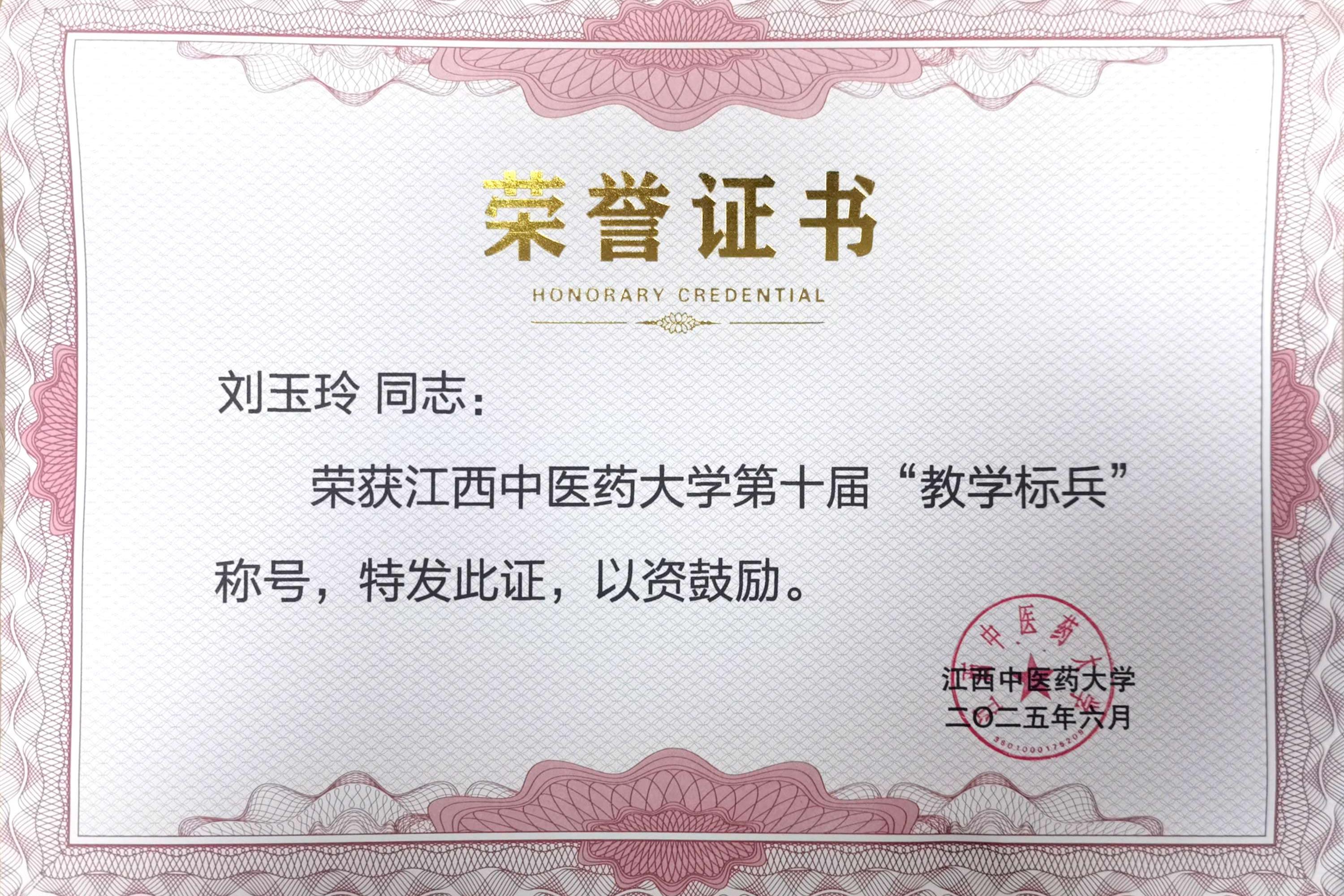

秋意渐浓,第41个教师节如期而至。在江西中医药大学第十届“教学标兵”的名单中,有一个熟悉的名字再次出现,她就是在2023年获得江西中医药大学第九届“教学标兵”荣誉称号的妇科刘玉玲。对于今年再次拿下这一荣誉,她笑着说:“温暖,更有干劲了。”

“您为什么选择当老师?”面对这个问题,刘玉玲的思绪一下子就拉回到了多年前的一次临床带教,其中有一幕触动了她。“学生对着书本发呆,临床上却手足无措——我就想,得有人把‘活经验’传下去。”

刘玉玲从事教师职业的十年间,让她印象最深的是规培生小文。刚来门诊时,小文一接触患者就慌,连搭脉都手抖。有一次接诊一位更年期综合征患者,她全程一言不发,事后红着眼眶说:“老师,我觉得我不适合当医生,连跟患者基本沟通我都不敢。”

如何平衡临床、教学与生活?刘玉玲的秘诀在于“找节奏”。她每天提前半小时到岗,列出“必须做”的事项,分配好时间块:“比如上午重点关注3个实习生的门诊带教,下午手术后要留出时间批改学生作业,晚上回复学生提问。”

对于刚踏入教师队伍的年轻人,刘玉玲送出三句心得:“别怕不完美;把临床当成自己的活教材;别自己硬扛。

她鼓励大家,教学不是单向输出,而是与学生共同成长。在她看来,今天的老师教给学生一份与患者沟通的技巧,明天他们的一个问题就会让老师重新思考临床辨证的细节。用刘玉玲多年的经验来看待某些年轻教师还沉浸在某堂课讲得不够好的细节里这种怪圈,她认为多年后学生发来消息告诉老师,您的方法真的帮到了人。这个时刻,会冲散老师对课堂细节把握的顾虑,让大家明白这份工作是动态的,随着时间一起流淌。

赣公网安备 36010202000449号

赣公网安备 36010202000449号